NEWS CENTER

新聞資訊

「工業之美」這種電極材料在充電中能自我修復,電池壽命有望大大延長了

頂

薦

由東京大學研究生院的山田淳夫教授、大久保將史副教授、西村真一主任研究員組成的研究小組,發現了一種具備自我修復能力的電極材料。

5月16日,英國學術雜志《自然通訊》(Nature Communications)網絡版刊發了這一電極材料的最新研究成果。

該電極材料在充電過程中能形成穩定的結構,每次充電都可進行自我修復,將有助于延長電池的壽命。

研究人員發現,這種自我修復現象是由材料內部的離子與空位間產生的強烈庫侖引力引起的。簡單地說,就是在充電過程中,由于離子與空位之間彼此強烈吸引,自發地形成了穩定的結構,從而實現自我修復。

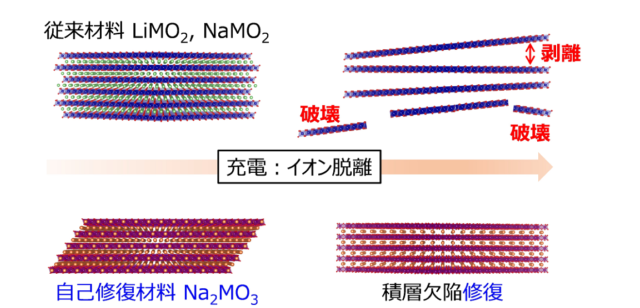

新電極材料長時間充電放電的形象圖。圖片來源:Nature Communications隨著電動汽車、風電和光伏等技術的發展,人們對電池存儲能力的需求在持續增長。但目前使用的電池,存儲的電量有限,且隨著反復的充電和放電,性能會逐漸降低,這一定程度上阻礙了新能源技術的廣泛應用。

電池性能劣化,是導致電池壽命縮短的主要原因,也是限制二次電池儲能的重要因素。

二次電池,又被稱為充電電池或蓄電池,這種電池放電后又可通過充電的方式,使活性物質激活,繼續使用,比如手機電池。

電極材料是二次電池的核心部件,其電力儲存主要是通過電極材料解吸離子實現。因此,若想要儲存更多的電力,就需要大量的離子從電極材料中脫離。但目前二次電池使用的電極材料,在儲電過程中結構往往會發生劣化,降低電池性能。

例如,目前廣泛使用的鋰電池,鋰離子從電極材料鈷酸鋰(LiCoO2)中脫離后,將會形成一定的空位,導致層疊紊亂,材料內部的結構因此變得不穩定。該空位需要由過渡金屬來進行填補,例如鈷酸鋰中的鈷,從而穩定其結構。但由于嵌入鋰離子的空位逐漸減少,電池性能會大幅下降。

此次東京大學研究小組新發現的電極材料名為Na2MO3,它在儲電時,結構中的積層錯亂現象會逐漸消失,在充滿電后,甚至能自我修復至完全沒有結構錯亂的狀態。

以往的材料LiMO2等在充電時會發生結構破壞,但自我修復材料Na2MO3會在充電過程中修復堆疊缺陷。(圖片來源:Nature Communications)研究小組用X射線衍射法測量了該電極材料充電前的狀態,其顯示出了較寬的衍射線,表明它的結構中存在一定的積層錯亂現象。但當鈉離子脫離充電時,其顯示出的衍射線逐漸變得尖銳,積層的錯亂自發地消失了。

研究人員還發現,在反復充放電后,這種材料的自我修復能力依舊存在。這說明,該電極材料可進行巨大負荷的長時間充電和放電。

以往的材料充電時,X射線衍射線會變寬,發生結構劣化,但可自我修復材料充電時,X射線衍射線會變得尖銳,其結構能進行自我修復。圖片來源:Nature Communications通過X射線衍射法,研究小組更詳細地研究了充電過程中電極材料的結構變化。他們發現,鈉離子帶正電荷,但當鈉離子脫離后,產生的空位又帶負電荷,因此結構中殘留的鈉離子與空位之間產生了強烈的庫侖吸引力。

正是這種緊密拉扯的引力,在電極材料的自我修復中起到了重要的作用。

研究人員表示,該新材料的發現,解決了長期以來困擾人們的“存儲大量電力時電極材料劣化”的難題。如果將這種庫侖吸引力導入其它電極材料,或許也能實現自我修復能力,從而延長二次電池的使用壽命。

下一頁

下一頁